在催化剂研究领域,微观反应机理备受关注,且争议不断。比如,金属与载体间的相互作用,对其包覆结构的稳定性,各方意见不一。

金属 - 载体相互作用的研究历程

观察研究进展,最初发现分子吸附的抑制作用源于Pt颗粒表面覆盖了TiOx。随后,人们还发现,除了高温还原,高温氧化处理同样会使负载型金属催化剂表面形成金属颗粒的包裹。这些早期的研究成果,宛如散落地面的一串珍珠,为后续的深入研究奠定了基础。

随后,苏黎世联邦理工学院和福州大学的学者们进行了深入探究,这过程如同将珍珠串成项链,让我们得以在原子层面揭开其神秘面纱。

包覆结构在氧化还原中的不稳定

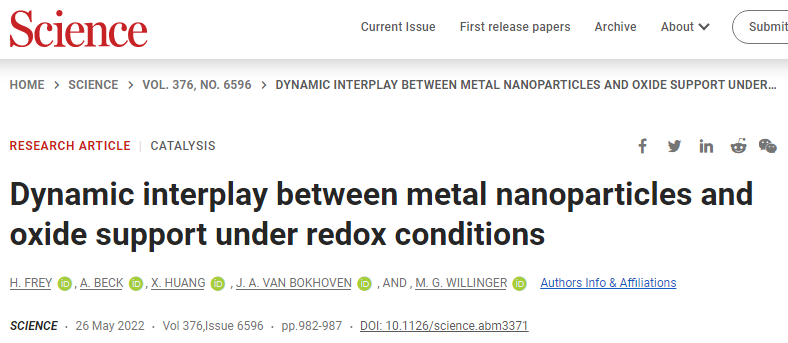

这种由SMSI诱导产生的包覆结构在氧化还原环境中极其不稳定。以Pt@TiOx为例,一旦进入这种环境,TiOx的包覆层便会迅速脱落,Pt颗粒表面也会发生重构。这种不稳定的变化,就好比一座精心搭建的积木塔,轻轻一碰便会完全崩塌。

研究通过图1和Movie 1清晰呈现了O2至H2 + O2转变阶段,原SMSI包覆结构及Pt颗粒的实时变化。数据和图像直观地证实了这一过程的不稳定性。

金属 - 载体相互作用产生的动态结构变化

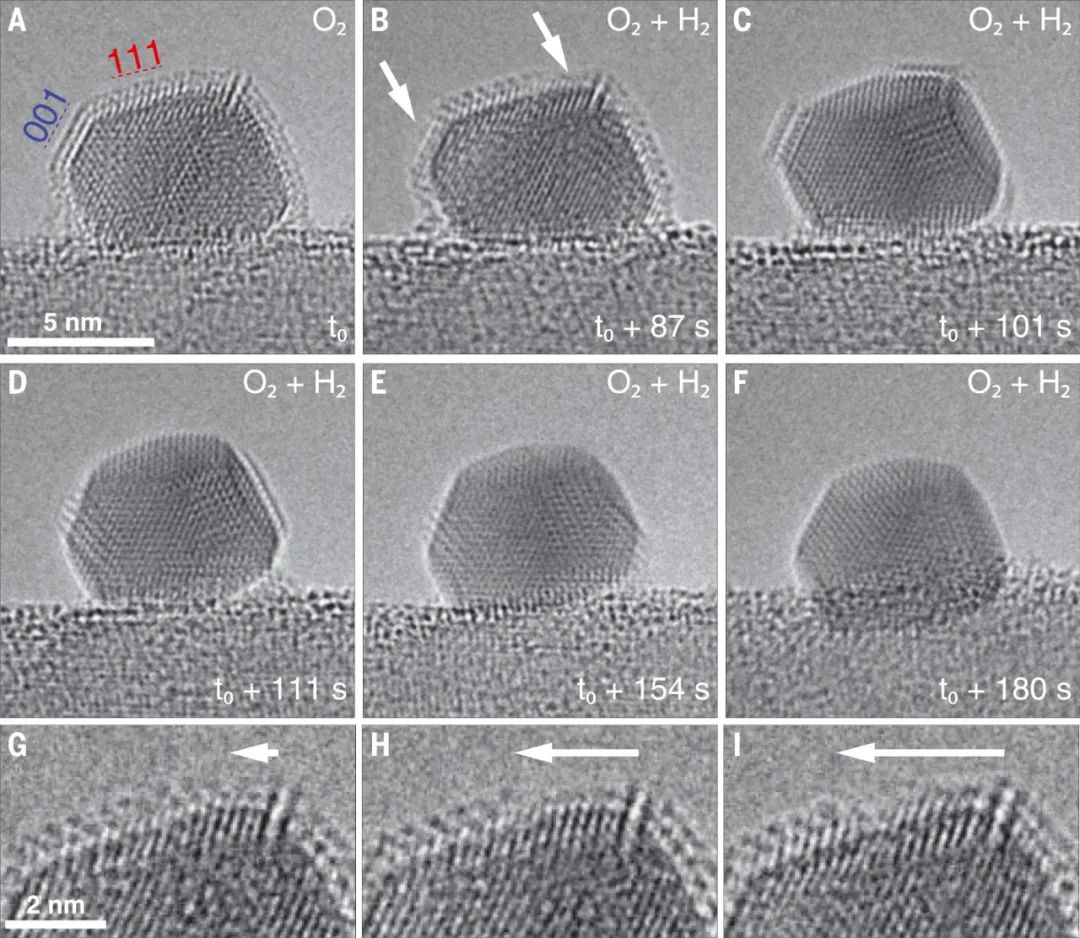

在氧化还原反应的环境中,金属与载体之间的相互作用会导致Pt-TiO2界面和Pt颗粒的结构发生动态改变。根据Pt颗粒与TiO2载体之间的取向关系以及载体表面的拓扑特征,Pt纳米颗粒展现出不同的动态表现。有的Pt颗粒只是表面结构发生了变化,但位置并未移动。这就像是一群性格迥异的孩子,在相同的环境下,他们的反应各不相同。

图2显示,Pt-TiO2界面上的氧化还原反应是内部推动力,而多余的水汽又能限制这种变化,这就像系统内存在多种相互制约的力量。

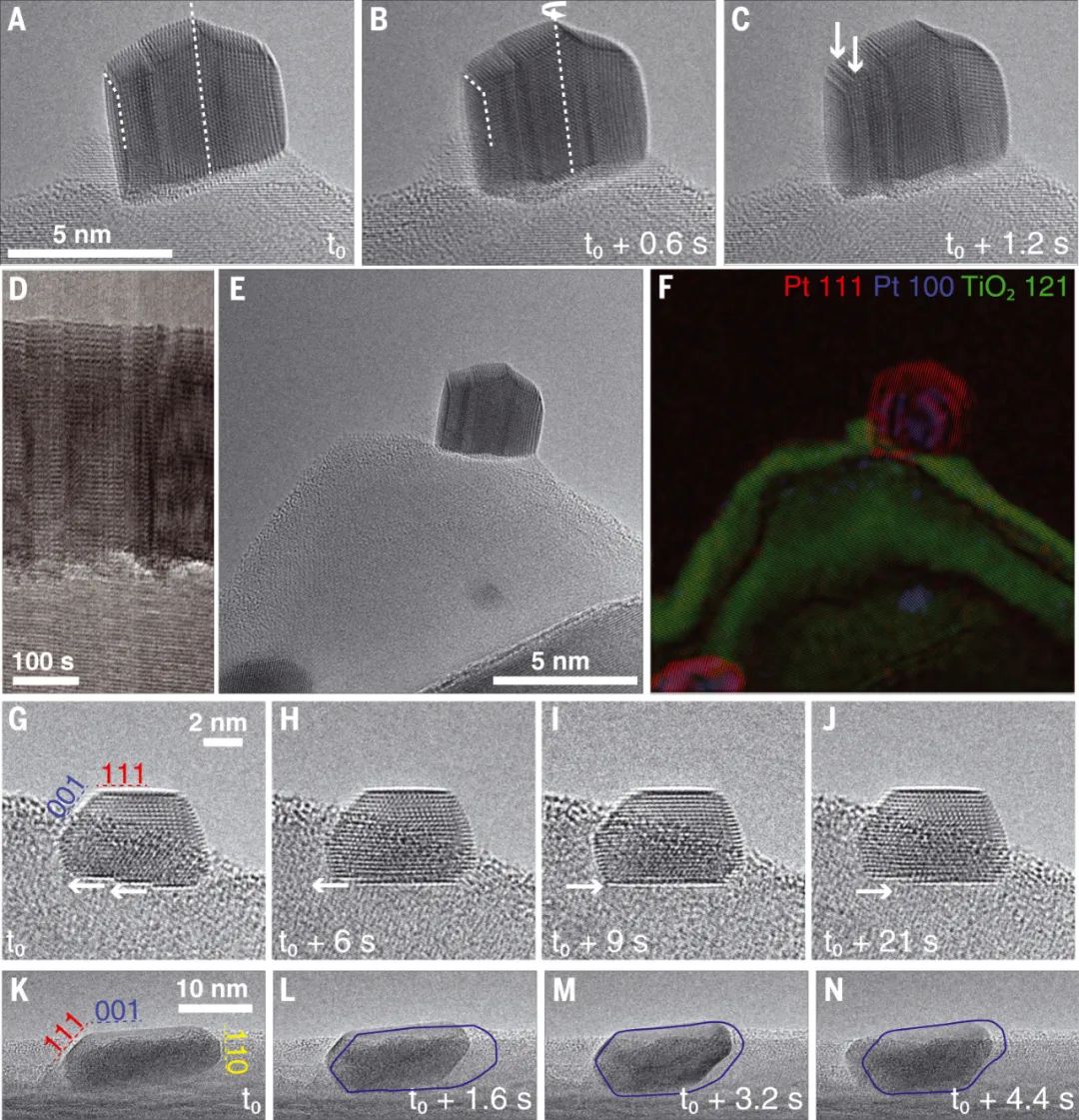

氢气移除后的重新包裹

移除反应环境中的氢气后,金属与载体间的强烈相互作用促使Pt@TiOx核壳结构的重新生成。在氢气和氧气转变为氧气的转变阶段,表面分子筛效应(SMSI)再次促使金属包覆结构的形成。这就像关闭的电路被打开,原本分离的电路重新连接,某种特定的结构便再次显现。

不同因素下的多样动态行为

这项研究指出,由SMSI诱导形成的包覆结构在氧化还原反应的环境中不稳定。它与金属颗粒、载体的晶体排列方向以及载体表面的拓扑结构有关。金属纳米颗粒能够表现出最多三种不同的动态变化。这一现象也反映出,在多种因素共同作用下,反应过程变得复杂,结果也呈现出多样性。

它就像一个立体图形,从各个方向观察,呈现出的形象各不相同;众多因素相互交织,由此产生了众多不同的结果。

研究成果的意义

这项研究揭示了动态行为和结构上的变化,这些变化为理论模拟提供了更贴近实际的模型。这些发现有助于我们更深入地理解催化剂活性位点的产生与消亡,以及动态结构变化的本质联系。这相当于为理论大厦添上了稳固的基石,对今后对催化剂效能的深入研究具有积极影响。

那么,您觉得这项研究能否完全解答这个领域当前多数疑问?期待您对这篇文章发表看法,同时,也欢迎您点赞和转发。

暂无评论

发表评论